マリンランプ歳時記2025春分節気末候~雷乃声発(かみなりすなわちこえをはっす)

消えない過ちの言い訳するまえに…

どこにあるの悲しまない国は…

マリンランプは復興の灯り

千年に一度と言われている大地震に遭い心が折れかけましたが、

皆様の温かいメールや応援のおかげで心機一転また頑張ろう!

と思っていた矢先に今度は百年に一度と言われている大雨の被害を受けました。

今度はさすがに心は折れると言うより、砕けてしまいました。

それでもマリンランプを購入してくださるお客様や

マリンランプの設置画像等を送っていただける方がいらっしゃいます!

そんな方々にどうにかしてして、感謝を伝えたい!

マリンランプがどこかで光っている限りフネノデンキヤも頑張らなくてはと思い、

復興までの道のりを31の文字にして季節の移ろいを感じながら

マリンランプの設置例とともに綴っていこうと決めました。

お目汚しですが、一読していただければ幸いです。

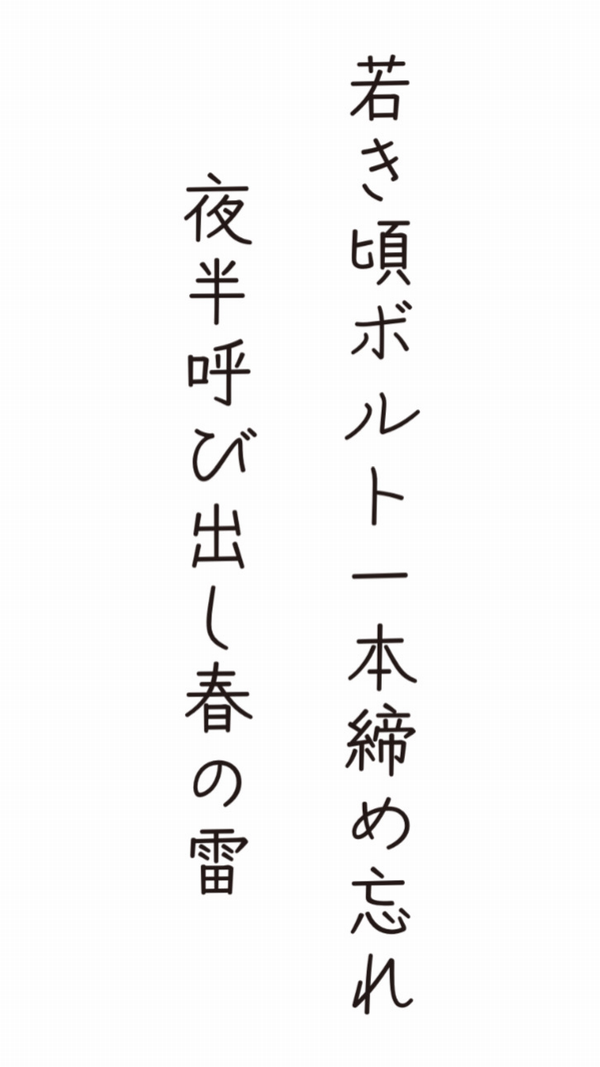

マリンランプ 31文字の歌

若き頃

ボルト一本

締め忘れ

夜半呼び出し

春の雷

雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)

春の訪れを告げる雷が鳴り始める頃。

「春雷」(しゅんらい)は「虫出しの雷」とも呼ばれています。

雷は落ちぬとも。。。

恥ずかしい話だがこちらに帰ってきたばかりの頃

夜中0時に携帯電話の呼び出し音で起こされた。

出港しようとしている船頭から、

「修理を依頼した機械は正常に動作しているが、

なぜかその機械がガタガタと揺れて困る!」との連絡。

急いで船まで見に行ったところ、

原因は機械を止めてあった一本のボルトの締め忘れ。。。

幸いなことに、この船の船頭は声を荒げるでもなく

「次から気をつけてくれや!」と言っただけで

ボルトを締めて何回も頭を下げて許してもらったが、

自分の不甲斐なさに泣けてきた。

当たり前のことだが、

それ以来最終的な確認を

必ず声に出してするようにしている。

春の雷と龍神のお話

突然だが「龍天に登る」という季語をご存知だろうか?

中国の最古の字解『説文解字』に記されたこの一文から、

「龍天に登る」は春分の頃の季語となり、「龍水に潜む」が秋分の頃の季語になっている。

『説文解字』の前文にはこう書かれている。

“龍は鱗虫の中の長なり、能(よ)く幽かに、能く明らかに、能く細に、能く巨に、能く短に、能く長なり、春分にして…”

昔は旱(ひでり)、長雨、洪水は、いずれも飢饉の原因となって多くの人々が命を落としたため、

順当に降る雨はなによりも重要なことだった。

龍神伝説は農耕生活と深く結びついている。

春になると龍が天に登って雲を起こし、稲の成長に欠かせない恵みの雨を降らせ、その役目を終える秋にはまた水の底に帰っていく。

初雷(はつらい)を、祈りをもって迎えたであろうことは容易に想像がつく。

この季語に呼応するように七十二侯でも、春分の末侯「雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)と

秋分の初侯「雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)が対になっている。

春の雷はまさに龍神様のおでましと言える。

例年通りであれば、ちょうど桜が満開をすぎた頃、雷がゴロゴロと鳴って、強い雨が降り出す。

今週末にやっとお花見ができそうだ、と期待していると雨が降ってがっかりする年が多いかと思うが、

これはもう日本列島の定めのようなもので、お決まりの自然の摂理なのだ。

桜に雨が降ったらきわめて順当な推移、と思っていただきたい。

桜の咲いている間にはもちろん、うらうらとしてあたたかい春日和(はるびより)があるが、その天候は続かずに必ず寒の戻りがあり、ぐずついた天気になるので、「花冷え」「花曇り」などの季語がある。

そして必ず風の強い日も訪れるので「花に嵐」、「花発(ひら)いて風雨多し」ともいい、花びらが巻き上げられるように空高く舞う「花吹雪」は毎年見られる光景だ。

春の雷はどこか懐かしく、無事に春を迎えられた安堵感があると思う。

夏のように激しい被害を出すこともなく、大きな雷はせいぜい数回鳴る程度で去ってゆき、遠くでゴロゴロと鳴っている音は優しくも感じられる。

春はどこまでも雨と風、雨と風の繰り返し。

風が吹く度に春がきて、雨が降る度に芽吹きが進むのだ。

龍は「春分にして天に登り、秋分にして淵に潜む」。

本日のオマケ

コメントを残す